Adriano Aprà, la passione per il cinema come una scommessa oltre il tempo

«Era l’ultima sequenza era l’ultimo spettacolo e il sipario è calato sullo schermo» (Eddy Mitchell, La dernière séance). La citazione è quella che apre il saggio di Louis Skorecki – pubblicato su «Cabiria», trimestrale diretto da Marco Vanelli – dal titolo: Contro la nuova cinefilia. Adriano Aprà ne ha curato la traduzione, la prima fuori dalla Francia – accompagnandola con un magnifico testo introduttivo, I sette peccati capitali della cinefilia …e come assolverli, che nel tracciarne una contestualizzazione storica, mettendo in parallelo la propria esperienza di studioso, critico, programmatore, cinefilo prima di tutto e molto altro con quella del critico francese la riporta alla contemporaneità. E quel testo scritto tra il 1977 e il 1978 diviene così nella riflessione di Aprà un mezzo (e una lente) per interrogare il senso della cinefilia, della critica oggi – e attraverso di esse quello del cinema, e una certa idea del mondo.

«Che fine ha fatto la cinefilia: l’amore per il cinema, il cinema fatto con e per amore? » si chiede a un certo punto nelle ultime righe rammaricandosi di una «colonizzazione di ritorno» tra letture sempre più in chiave «studies», una critica divenuta prevalentemente giornalistica, i festival resi luna park del tappeto rosso, e soprattutto la rimozione obbligata dell’io nella scrittura a favore di una formula più impersonale. Lui invece l’io lo usava sempre.

Quell’io però per Adriano Aprà – morto ieri a Roma a 83 anni – era soggettività sessantottesca, un io politico e perciò collettivo, nel senso di un fare, di un inventare, di un agire una pratica culturale che a partire dal cinema cercava di modificare i paradigmi della realtà. Perché lui allo studio, alla visione cinefila aveva intrecciato la presenza nel mondo, nella società, nel suo tempo; il cinema poteva essere uno strumento di disturbo, di scompiglio nelle istituzioni, nelle accademie, nell’industria, nelle storiografie, nella lettura dei singoli autori, nel fare film e nel programmarli – che poi era un insieme fluido e dialogante.

In quel lavoro costante di sistematizzazione o ri-sistematizzazione critica all’interno delle quali Rossellini e le Nouvelle Vague, Howard Hawks (è dedicata a Linea rossa 7000 la sua recensione sul primo numero di «Cinema e Film», ed è sua – e di Patrizia Pistagnesi – la cura nel 1981 della grande retrospettiva veneziana dedicata a Hawks) o il cinema americano «classico», Straub Huillet erano insieme a Blasetti a Lattuada, Andy Warhol (meraviglioso il libro curato insieme a Enzo Ungari, Il cinema di Andy Warhol, Arcana editrice, 1971) a Olmi (Marsilio). C’è nello sguardo di Aprà un qualcosa che riesce sempre a andare oltre, che rispetto alle superfici ovvie, o più visibili, intuisce e cattura prospettive inedite e spiazzanti. La sua era (è) una scommessa pacata – come i gesti con cui accompagnava le parole, aspirando alla sigaretta, col sorriso dietro quella sua aria severa che mascherava la dolcezza dell’ironia.

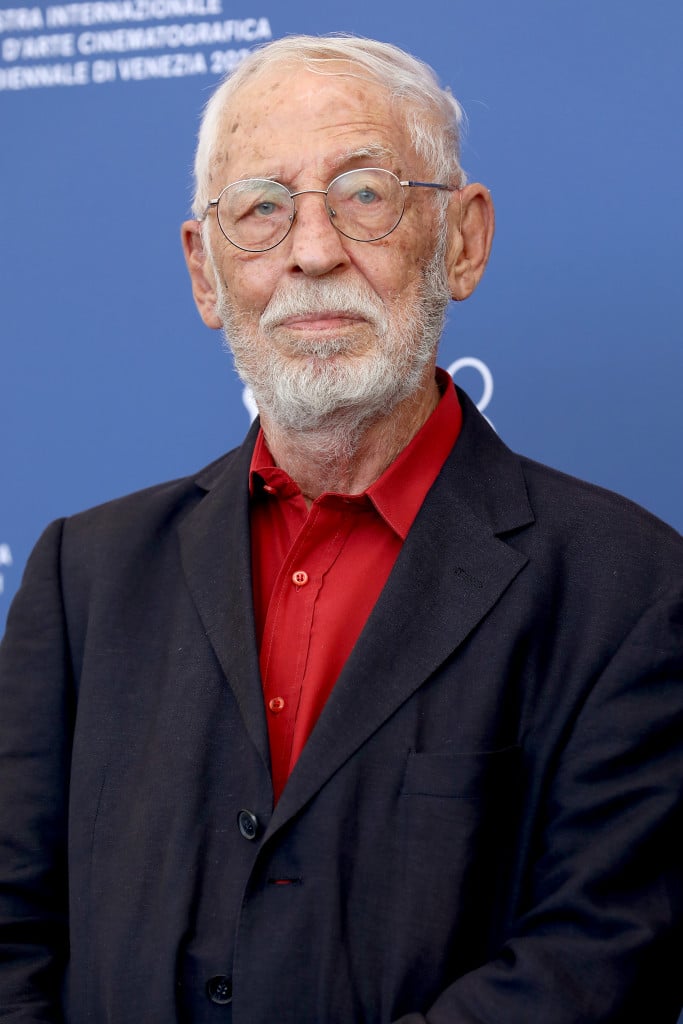

ADRIANO per chi lo ha conosciuto raccontava un mondo: inconfondibile con le sue camicie arancio e il loden cammello, la precisione di ogni giudizio anche quello con cui non eri d’accordo ma che nel suo punto di vista assumeva coerenza e imprevedibilità. La ritualità dei suoi gesti, la sua memoria storica declinata al presente, quelle «memorie (di Adriano)» che potevano essere ascoltate all’infinito.

Adriano Aprà

Si è creata una separazione netta tra i film nei circuiti “normali” e quelli non riconosciuti dall’industria. Provo a compensare questa mancanzaE una sapienza mai arrogante, con l’entusiasmo della passione che lo portava a accogliere nuove sfide, a confrontarsi con le generazioni più giovani, e soprattutto a entusiasmarsi ancora e ancora come dimostra la sua avventura di Fuori norma – La via neosperimentale al cinema italiano che aveva raccolto registe e registi e pubblico intorno a un progetto più che ai singoli film, a una programmazione (possiamo dire che è stato il modello insuperato di ogni programmer) che mette al centro l’immaginario per sorprenderlo contro abitudini (della visione) e giudizi frettolosi, e contro un’idea di industria o di una fruizione univoche.

L’equilibrio speciale fra conoscenza storica, riflessione teorica, visione critica si intrecciava in lui sempre al vissuto; una caratteristica che lo aveva reso compagno di avventura e interlocutore illuminante per i registi sia di oggi che del passato. Non c’erano separazioni, non c’erano barriere per questo fare: scrivere è programmare, girare film – ricordiamo: Olimpia agli amici (1970); Roma. Una città al cinema (1978); Rossellini visto da Rossellini (1992); i videosaggi Circo Fellini (2010), All’ombra del conformista (2011) e La verità della finzione (2012); Rosso cenere (2013), diretto con Augusto Contento; la sceneggiatura di La maschera (1988) di Fiorella Infascelli.

IN UNA delle ultime mail che ci siamo scritti (userò per una volta quell’io che per me, nonostante i suoi preziosi insegnamenti, continua a essere impossibile) parlando dei David nei suoi voti c’erano dei titoli che non capivo eppure lui riusciva a rivelare qualcosa di impensato, che era di lato, o in un ideale fuoricampo di connessioni che oggi, in tempi di contenuto e script – è ancora più prezioso. Perché aveva entusiasmo, non lo aveva mai perduto, e curiosità, era disponibile all’ascolto nel suo desiderio di disegnare quella sua cartografia di immaginario in movimento.

Adriano Aprà era nato a Roma nel 1940, laureato in Giurisprudenza raccontava spesso di un concorso per il «posto fisso» a cui non si era mai presentato scegliendo un’altra strada, certo impervia nell’Italia del boom, in cui giovani della sua età portavano giacca e cravatta e si immaginavano con famiglia e sistemati.

Negli anni Sessanta inizia a scrivere di cinema su «Filmcritica», la rivista fondata da Edoardo Bruno da cui, come dirà «me ne sono andato sbattendo la porta». Intanto era approdato a Parigi, il riferimento per i cinefili del tempo. La Francia e la critica francese, Bazin e il suo Qu’est-ce que le cinéma? – di cui curerà la traduzione italiana – sono dunque il suo riferimento, come dicono anche i suoi primi scritti, due saggi sui «Cahiers du Cinéma» – Il gruppo Cahiers du Cinema 1951-1960 – e poi sul cinema americano, con cui vuole affermare un ruolo di passeur tra le due culture ma soprattutto un approccio estetico, critico, politico che si distanzia da quello ideologico di Aristarco e dal suo «Cinema nuovo», allora riferimento per il pensiero sul cinema in Italia, spostandosi invece verso il terreno che sarà poi delle Nouvelle Vague.

Nel 1966 fonda insieme a altri, fra cui Enzo Ungari «Cinema&Film», intanto grazie alla Mostra del Nuovo cinema di Pesaro ha scoperto il cinema americano underground. Era il 1967, nello stesso periodo, che è anche quello della rivoluzione del Sessantotto, inizia la programmazione (ancora con Ungari) del Filmstudio a Roma, al 70 di via Orti d’Alibert, e passa alla regia (Olimpia agli amici, 1970). Il Filmstudio è lo strumento per condividere con lo spettatore ciò di cui si parlava sulle pagine della rivista – che nel frattempo finì. E uno spazio di riferimento internazionale per filmmaker e altri critici e studiosi a Parigi a Rotterdam come a New York.

SEMPRE in quegli anni fa scoprire in Italia Straub-Huillet, e è attore nel loro Othon, il primo film che girano a Roma, da una tragedia di Corneille. Quando la coppia di registi arriva nella capitale va a vivere da lui, nel suo appartamento di «70 metri quadri» a via del Governo Vecchio riempito dei loro libri.

Lo ricordava scrivendo su queste pagine di Straub, quando era mancato, e questo come anche i suoi racconti su Godard – «la mia stella polare» – che privilegiavano nel ricordarlo l’esperienza personale ai film, spiegano bene quell’io di cui si diceva, quella prima persona plurale che narra il sentimento di un’epoca, una prossimità, un essere vicini nel condividere col cinema e coi film questo amore per la ricerca, per una didattica rosselliniana. Le stesse che accompagnano con precisione la programmazione dei festival che ha diretto, Salso Film&Tv Festival (1977-1989) e la Mostra del Nuovo cinema di Pesaro (1990-1998). E poi la la Cineteca Nazionale (1998-2002), l’insegnamento, fino appunto a Fuori norma.

In una conversazione che avevamo fatto per la presentazione di Othon alla Berlinale per i 50 anni del Forum diceva: «Il critico che scrive dei film non destinati alla sala, a parte pochissime eccezioni, non esiste più, ormai funziona il principio che se un film esce se ne parla altrimenti niente. Per la prima volta si è creata una separazione netta tra i film nei circuiti ’normali’ e quelli fuori, non riconosciuti dall’industria e dalla critica. Nel mio lavoro di passeur provo a compensare questa mancanza».