Theresa May considera i Tories il primo partito, secondo i risultati ufficiali del voto britannico. Altrettanto vero è che i numeri registrano la perdita della maggioranza assoluta che le permetteva di governare; ma non di rafforzare la trattativa «dura» per la Brexit con l’Unione europea che sui costi dell’uscita alzava la voce e ora rialza la posta.

Incredibilmente, per la governabilità – una parola che abbiamo già sentito – non solo non si è dimessa, ma è corsa dalla regina a presentare la sua coalizione col partito nazionalista di destra degli unionisti nordirlandesi.

Eppure le chiedevano di dimettersi voci autorevoli dall’interno del partito conservatore Tory. E glielo ha chiesto espressamente Jeremy Corbyn, il leader «vintage» del Labour. Che arrivando secondo a questa consultazione in realtà appare come il vero vincitore morale di questa rischiosa tornata elettorale voluta a tutti i costi da Theresa May per essere più forte.

Oltre alle profonde incapacità e responsabilità della premier, ha pesato anche la dinamica degli attentati jihadisti, da Manchester al London Bridge. Che hanno messo a nudo la crisi di sicurezza, personale e istituzionale, della realtà britannica.

In una improbabile proiezione britannica di Matteo Renzi, il Pd sul voto a Londra ha avuto la spudorataggine di dichiarare ieri che «con un altro leader il Labour avrebbe vinto». Già nel settembre 2015 quando Jeremy Corbyn vinse le primarie nel Labour Party, il Pd parlò di «una sciagura, il Labour condannato alla sconfitta, conservatori felici».

Ora invece è sotto gli occhi di tutti questo Jeremy Corbyn che fa avanzare il Labour per la prima volta dall’era di Tony Blair a quella di Ed Milliband; e che torna ad affermarsi in Galles e in Scozia a scapito del partito nazionalista di Glasgow di Nicola Sturgeon.

Ma soprattutto ripropone un Labour mai visto da decenni. Con parole d’ordine in difesa del welfare, dell’occupazione, contro la guerra – è stato l’unico leader politico europeo ad avanzare il fondato e ragionevole «dubbio» che esista un collegamento tra radicalismo terrorista jihadista e le guerre occidentali in Medio Oriente.

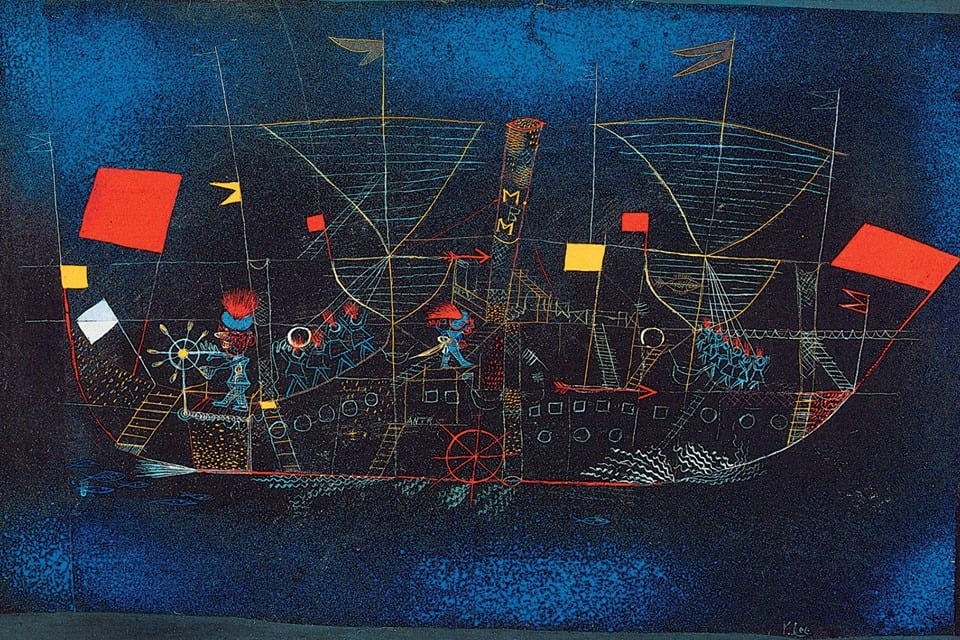

Insomma, simply red.

Il fatto più straordinario però è un altro, che naturalmente sfugge al malevolo Pd. La grande mobilitazione dei giovani intorno a questo vecchio-giovane leader della generazione del ’68. Anche perché non ha esitato a richiamare il valore della gratuità dell’insegnamento, a partire dall’abolizione delle mostruose tasse universitarie.

Per Jeremy Corbyn dobbiamo parlare non solo di consenso elettorale, ma di nascita di un movimento. Come è stato negli Stati uniti per Bernie Sanders che, a differenza di Corbyn, non è però riuscito come ha fatto il leader laburista, a riprendersi in mano il «suo» partito.

Un movimento con un insegnamento verso quella che ci ostiniamo a chiamare sinistra in Italia: un’altra linea oltre al neoliberismo, a sinistra è possibile. E che apre un interrogativo.

Corbyn è stato contrario alla Brexit, ma in modo tiepido. Le sue parole d’ordine sociali erano e restano contro l’austerity, sia di May che di Merkel; e che sono all’opposto dell’ordoliberismo che guida la Commissione Ue, con la nuova rivendicazione di centralità della Germania ora perfino contro l’America di Trump e con l’arrivo del tecnocrate francese Macron.

Che cosa accadrà ora? Corbyn resterà dell’avviso che la sinistra, quella britannica, può vincere solo fuori dall’Europa? Oppure – vista anche la sua affermazione in molte realtà dove vinse il Remain contro la Brexit- riaprirà il contenzioso per tornare in Europa e per trasformare con le altre sinistre europee quel che resta della credibilità politica dell’Unione?